今回は、色彩心理学に基づく色とマーケティングの関係性についてご紹介します。

色彩心理学とは

色彩心理学とは、色がもたらす人間の心への影響について研究する学問です。

色は人間に対して心理的作用があるとされ、その考えは紀元前から研究されていました。その後、幾度となく研究が行われ、2003年にアメリカで1つの学問として確立されました。

色が持つ心理的作用

色は、人間にさまざまな影響を与えるとされています。

心理的影響

人間の暗記力や認識力に与える影響です。

例えば、青色には集中力を高める効果があります。暗記には青色のペンが良いという説も色彩心理学に基づいた勉強法ということになります。

生理的影響

人間の神経に与える影響です。

例えば、赤色には交感神経を刺激する効果があります。交感神経が刺激されると血行促進や脂肪燃焼といった身体的作用をもたらします。

感情的影響

人間の感情に与える影響です。

例えば、緑色には安らぎをもたらす効果があります。観葉植物にリラックス効果が期待されているのは色がもたらす影響にあります。

文化的影響

人間の文化に与える影響です。

例えば、国によっては特定の色を神聖な色として扱う場合があり、そういった文化圏では、その色をまとうことで高貴さなどを表現することができるといった効果があります。

色とマーケティングの関係性

色には人間の感情や行動を引き起こす作用があるとして、色彩心理学はマーケティングにおいて重要な学問と位置づけられています。

色が人間に与える影響を応用することで、集客や購買を促進したり、ブランディングを行ったりとさまざまな効果が期待できます。

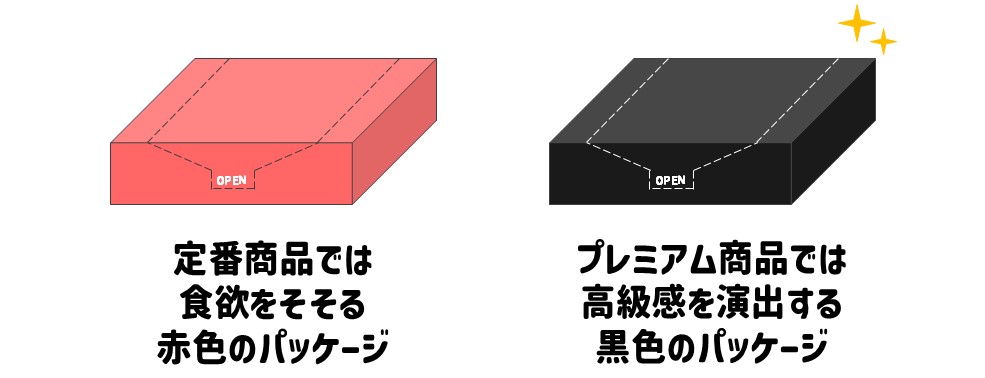

例えば、飲食店の企業ロゴに赤色が多く使われているのは、交感神経を刺激することによる食欲増加や購買意欲を促進する作用があるからです。

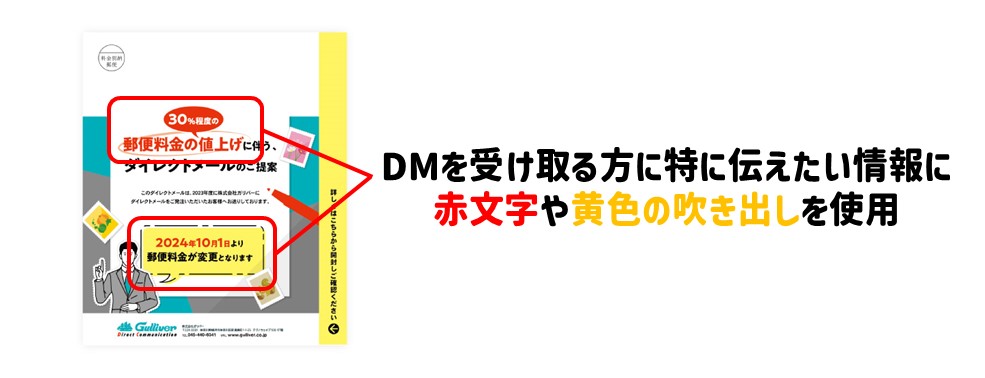

また、赤色や黄色は誘目性の高い色でもあるため、DMなど広告の紙面に黄色い吹き出しを取り入れて目立たせたり、強調したい部分を赤文字にすることで、ユーザーの興味を引いたり、行動を促すといった狙いがあります。

コラム109で紹介しているDMでは「郵便料金の値上げがある」という情報を強調するため赤色と黄色が採用されています。

その他、黒色には高級感を感じさせる効果があるため、プレミアム商品のパッケージやラベルに採用されることが多く、高級商材を訴求する際のDMでも黒を基調としたデザインが多く見られます。

このように色はマーケティングにおいて、ユーザーの心理に深く作用する重要な要素として扱われています。

そのため商材のブランディングや広告を行う際は、色選びも結果を左右する重要な項目となります。

企業や商材のイメージと合っていることはもちろん、どの情報を特に目立たせたいのか、どのような印象を持ってもらいたいのか、どのような行動を取ってもらいたいのかなど、目的を意識した配色が必要となります。

最後に

ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。

この記事の詳細やDMサンプル、成功事例などお気軽にお問い合わせください。