来期の広告予算の設定に向け、広告媒体などの見直しが始まった会社もあるのではないでしょうか?

最初に広告の目的をきちんと定める事が効果の最大化への第一歩ですが、DMにおいてもそれは同じです。

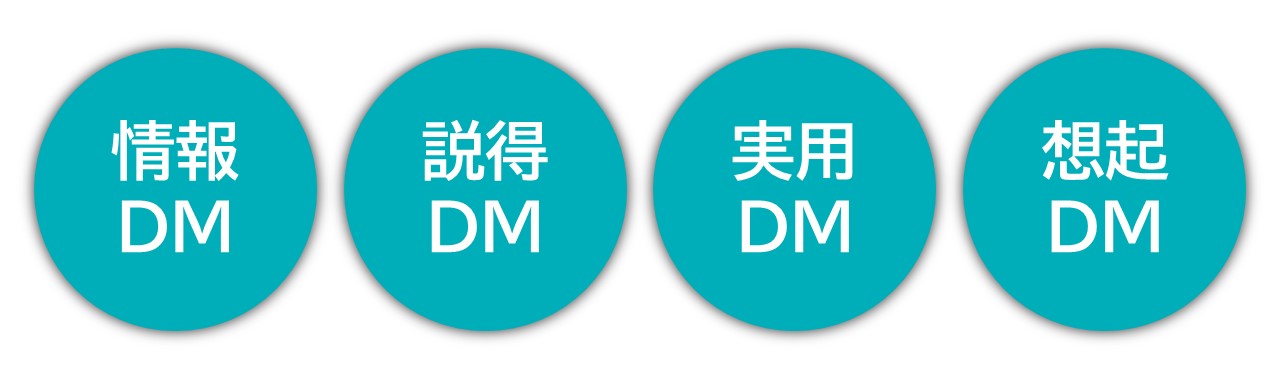

今回のコラムでは認知拡大やお問い合わせ獲得などのDMの目的別に分類される4つのタイプについてお伝えいたします。

4つのタイプとは?

「4つのタイプ」はアメリカのDM研究家ヘンリー・ホーク氏により分類されたもので、以下の4つに分ける事ができます。

情報DMは即座に注文がくる事は想定しないDMを指します。

これまでご紹介してきたコラムでは、027/035が情報DMにあたります。

説得DMは注文・お問い合わせといった行動を促す事を目的とするDMを指します。

これまでご紹介してきたコラムでは001/003/005/025/029/031/033/037が説得DMにあたります。

実用DMは郵便本来が持つ「連絡を取る」事を目的としたDMを指します。

これまでご紹介してきたコラムでは、021/032が実用DMにあたります。

想起DMは特定のイメージや名称を定着させる事を目的としたDMを指します。

実はこの想起DM…、分類がかなり難しいです。というのも特定のイメージや名称を定着させる事は情報DMや説得DM、実用DMでもできるからです。

特定のイメージや名称の定着だけに固執しない

コラム003でご紹介しているちば醤油株式会社様の事例は、説得DMにあたる注文・お問い合わせといった行動を促す事を目的としている一方で、DMを受け取る方々へ「暖簾(のれん)=ちば醤油」というイメージの定着もねらいとしています。

全日本DM大賞 ちば醤油様DMについてはコラム003にて解説

つまり、特定のイメージや名称を定着させる事を目的とする場合、特定のイメージや名称を定着させる事だけを目的としなくても私見ですが何とかなるという事です。

例えば年に4回、四季に合わせたタイミングでDMを実施する場合などは、季節の商品など発送タイミングに応じて変わるメインビジュアル以外に、共通のビジュアルを用意しておく事で「あっ!○○からDMが来た!」とイメージの定着に繋がり、開封・閲読に繋がりやすくなります。

しかし上記は既存顧客の中でもアクティブユーザー以上に言える事で、休眠顧客や見込み顧客においては逆効果になる事もあります。

ここまでコラムを読んでいただいている方の中にも興味の無い会社から届くDMを見ずに捨てる…そんなこともあるのではないでしょうか?

同じデザイン=マンネリ化のリスク

以前、「毎月送っているDMのレスポンス率が下降傾向にある」といった課題を抱えるお客様がおりました。DMの紙面にはエビデンスやユーザーボイスなどDMの効果を上げる11個のコツがきちんと掲載されているにも関わらずです。

DMの効果を上げる11個のコツについてはコラム011にて解説

課題を聞き、DMを見た時に「型にはまりマンネリ化?」とわかりました。デザインのコンセプトを聞くとやはり「以前結果が良かったから」と…。

結果、DMの掲載内容は変えずデザインのみを変更しレスポンス率は上昇しました。

このように特定のイメージや名称を定着させる事を目的とする事は良くも悪くも作用します。

この事例でターゲットに合わせてデザインやコンセプトを用意する事が大切だと再認識しました。

少々脱線しましたが、DMは4つのタイプに分けることができます。

カタログを封筒に入れて送るなど、ただDMを送るのではなく、どのような戦略でどのようにDMを活用していくか、最初に情報DM、説得DM、想起DM、実用DMから選び企画をたてることが大切です。

次回はDMの6つの機能についてお話しさせていただきます。

最後に

続編のDMの6つの機能はコラム045になります。

ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。

この記事の詳細やDMサンプル、成功事例などお気軽にお問い合わせください。