今回は郵便はがきのデザインルールの続きとして【応用編】をご紹介します。

こちらのコラムでは、郵便はがきの割引制度と関係のあるデザインルールについて解説していきます。

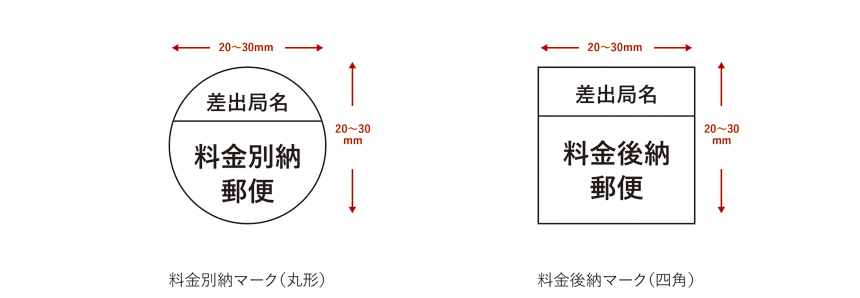

料金別納・料金後納マークのサイズとデザイン

【基本編】で登場した料金別納・料金後納マークですが、こちらのマークはサイズにも決まりがあります。

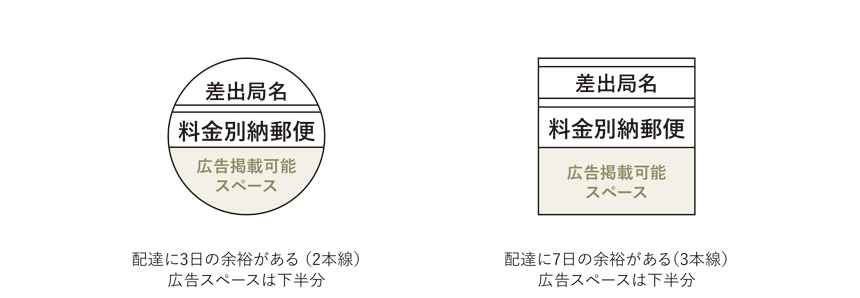

デザインの種類については、円形と四角形の2種がありますが、それぞれ円形は直径20~30㎜、四角形は縦横ともに20~30㎜の範囲でデザインしなければなりません。

また、料金別納・料金後納マークには差出人の業務を示す広告を載せることもできますが、その範囲はマークの下半分以内と定められています。

合わせて、広告郵便割引や利用者区分割引を適用して配達日数に余裕を持たせた場合、それぞれ日数に応じてマークに2~3本線が追加されます。

2本線は投函から3日間の配達余裕を設けた場合、3本線は7日間の配達余裕を設けた場合に表示します。

※広告郵便割引の場合、配達余裕を必ずとる必要があります。

※差出局名は、差出人とその住所を明瞭に記載している場合には省略できます。

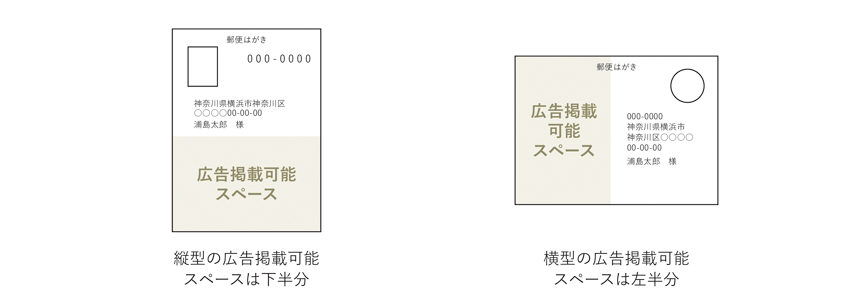

宛名面の広告掲載が可能な範囲

はがきの宛名面に宛名以外の情報を載せる場合は、紙面の半分以内に納めなければいけません。

縦型の場合は宛名面下半分以内、横型の場合は宛名面左半分以内が広告などの掲載可能スペースとなっていて、宛名と混在していたり、見分けがつきにくくならないよう、宛名との間を適度に空けたり、区切り用の線を入れるなど工夫をする必要があります。

広告郵便割引を適応する際の注意点

こちらは、郵便局ごとに判断が多少異なりますが、広告郵便割引を適用する場合ははがきのテーマが「商品やサービス等の広告を目的とした内容」であることが必要です。

例えば、裏面や中面を広告の主題とは関係のない内容(挨拶状やイラストなど)が占めていたり、広報や通知書など広告に繋がらない内容のものなどは、郵便局の判断により広告郵便と判断されない可能性があります。

広告郵便を適応する場合、事前に申請を行うため直前での取り扱い拒否などの問題は起こりにくいですが、DMの企画段階やデザイン制作時には発送方法も同時に決めることが大切です。

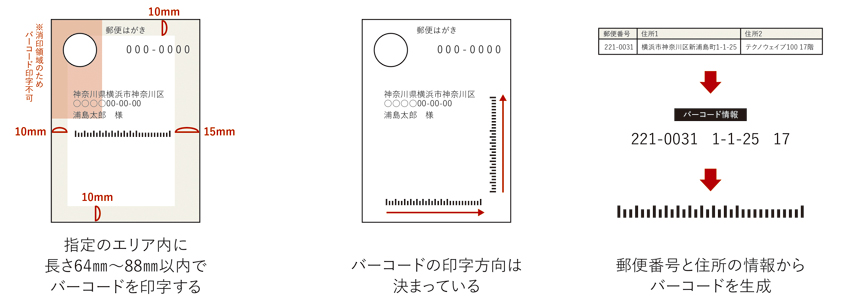

バーコード付郵便物のバーコード表記

郵便番号や住所情報をバーコード化した「カスタマバーコード」を印字することで割引ができるバーコード付郵便物ですが、そのバーコードの表示にも決まりがあります。

バーコードは原則宛名面の縁から天地10㎜、左10㎜、右10~15㎜を避けた範囲内に印字をする必要があります。

※料金受取人払や切手での投函の場合は、切手やマークの消印領域である長辺35㎜、短辺70㎜も印字対象外となります。

バーコードの長さは64㎜~88㎜以内とし、色は黒もしくは濃い青、印字方向は絵柄に対して左→右、もしくは下→上に流れるように印字します。郵便局の自動区分機で不備を起こさないためにも、これらの条件を守る必要があります。

ここまで、あまり知られていない郵便はがきのデザインルールについて4点ご紹介させていただきました。

【基本編】と【応用編】で郵便はがきの主なデザインルールについてご紹介をして参りましたが、もちろんはがき本体のサイズや重量、加工のルールなどもクリアして初めてはがきDMを作ることができます。

本コラムの内容、郵便ルール、デザイン制作に関するご相談などがございましたら、お気軽にガリバーまでお問い合わせください。また、これからDMを検討されている方も、これまでに実施したはがきやDMについてのご相談も、お気軽にお声がけいただけましたら幸いです。

最後に

前編の【基本編】はコラム026になります。

ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。

この記事の詳細やDMサンプル、成功事例などお気軽にお問い合わせください。